| |

Dominique Figarella est engagé dans une exigeante

pratique de la peinture, férocement contemporaine,

savante et néanmoins accessible. Une généreuse

intelligence au service d'une libre perception.

Dans ses pièces les plus récentes, il introduit des

photographies. Le tableau, photographié en cours

d’élaboration, accueille sur sa surface cette même

photographie, appliquée, déformée, qui vient souligner

les processus de construction. Un jeu complexe de

décisions et d’accidents, de gestes et

d’empreintes s’y met en scène tandis que la

peinture, conçue dans une démarche résolument

abstraite, travaille à figurer l’acte même de

peindre. La mise en tableau de cette image

cristallise la Création, sublimant la temporalité de

composition de la forme peinte. Dans d’autres

pièces, il fait entrer le langage via d’historiques

énoncés conceptuels. Au spectateur de travailler

: les œuvres de Figarella nous placent sans cesse

face à des interrogations et nous conduisent toujours

plus loin pour, paradoxalement, mieux nous rapprocher de

sa pratique et de la Peinture.

« […] Il se trouve des sensations pour lesquelles

on ne puisse pas trancher au plus tôt dans le processus

de perception, pour savoir si l’on a affaire à une

sensation relative à l’objet que l’on voit, ou

si cette sensation est l’effet d’un

déplacement, d’un écart opéré dans les

conventions de perceptions. »

« […] dans l’exercice d’une pratique

(quelle qu’elle soit), l’individu se retrouve

au coup par coup confronté à cette simultanéité dans

la sensation. Tout l’effort d'émancipation

consistera à maintenir ce choix en suspens dans la

conduite de l’activité et jusqu’au terme de

son exercice. »

Texte intégral en suite

Sans titre, 2009. Peinture sur aluminium. 150 x

150 x 1,5 cm.

Sans titre, 2008. Peinture sur aluminium. 150 x 150

x 1,5 cm.

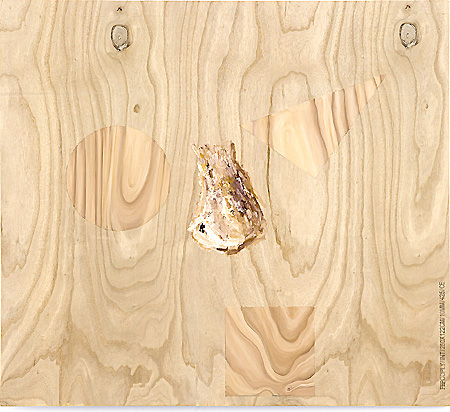

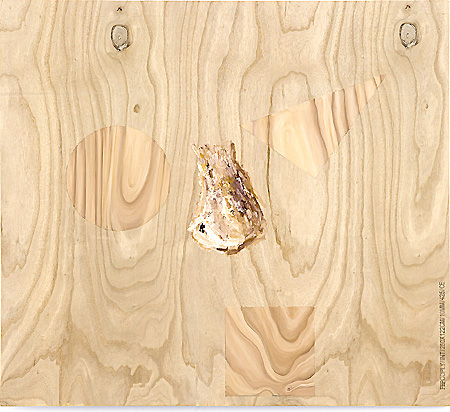

Sans titre

(Pinoccio 1), 2008. Huile sur bois. 110 x 122 x 3 cm.

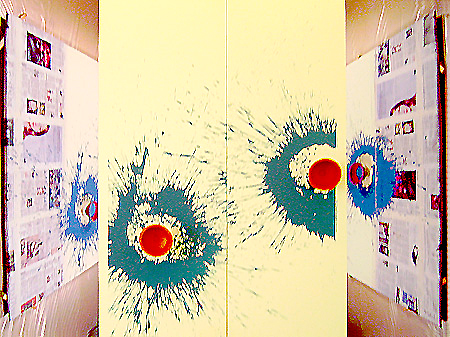

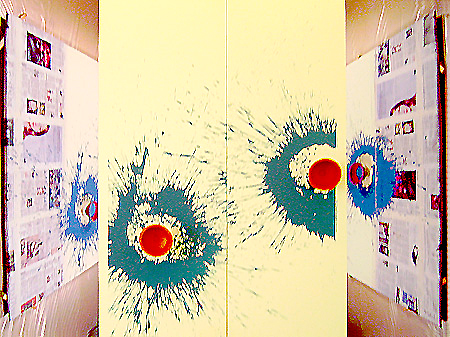

Sans

titre, 2004. Débouchoirs, tirages numériques,

peinture sur aluminium. 180 x 240 x 14 cm.

Sans

titre, 2009 (Détail). Tirage numérique et peinture

sur aluminium. 300 x 220 x 1,5 cm.

Sans

titre, 2009. Bic, crayon gris, peinture sur

aluminium. 64,5 x 74,5 x 1,5 cm.

Sans permis de conduire (introduction*)

Je ne sais pas si cette intervention traitera de l'invention.

Car de la part de quelqu'un qui n'a jamais exposé que

des tableaux dans un contexte artistique où les

possibilités techniques, théoriques et pratiques

semblent illimitées, cela pourrait paraître pour le

moins déplacé. Il faudrait alors pouvoir distinguer

l'invention de l'innovation, de la nouveauté, du

progrès historique, des redéfinitions de l'art et

autres tabula rasa téléologiques auxquelles ce

concept est trop souvent associé dans son acception

courante, pour pouvoir désigner ce dont je voudrais

parler.

A mon goût, l'invention à été trop souvent le moyen

pour son auteur, qu'il soit un individu, un groupe social

ou une génération, de redéfinir dans le cours de

l'histoire, le partage des places et des richesses à son

avantage. Ainsi qu'elle a trop servi de prétexte aux

théoriciens pour maintenir l'intelligibilité des

pratiques artistiques dans le seul cadre d'exercices

jurisprudentiels, qui chaque fois réajustent la règle

à son contexte pour mieux préserver l'ordre qui en

découle.

Cet ordre, nous pourrions dire qu'il est une certaine

stabilité de la situation de parole où nous parlons

d'art, et que cette cohérence est le résultat d'une

disposition particulière du rapport de force qu'il y a

entre les acteurs de la scène artistique. Certes, le

sujet dont je voudrais parler entretient lui aussi des

liens étroits avec la notion de pouvoir. Mais, plutôt

que de faire une invention, il s'agira de pouvoir trouver

une issue possible dans le rapport de force qui

verrouille notre présent, une manière de l'esquiver

plutôt que de le retourner en notre faveur.

Si invention il y a, elle ne peut pas provenir pour moi

d'une volonté concertée d'inventer, mais plutôt de la

façon dont on conduit une pratique artistique, une

conduite sans intérêt et sans destination qui puisse se

déduire de la situation de parole dans laquelle

l'époque traduit les œuvres : leur mode

d'identification actuel.

Lorsqu'on y prend garde, on s'aperçoit

qu’aujourd'hui, ce mode d'identification s'effectue

en nous ou malgré nous dès l'instant où l'on

considère un objet d’art. Il nous commande de

traduire l'expérience que nous en faisons avec des mots

bien définis, car ils doivent trier et rapporter deux

choses bien distinctes de la sensation qu'il nous

procurent : soit des propriétés, soit des

jugements. A savoir qu’il y aurait d'une part des

objets qui se distinguent comme étant des œuvres

d'art grâce aux propriétés spécifiques qui sont les

leurs, des propriétés qui leur appartiennent en propre

et en vertu desquelles on ne peut pas les comparer aux

autres objets. Et d’autre part, il y aurait des

objets que l’on dit être d’art, et dont le

mode d'identification est strictement relatif au jugement

du spectateur qui les regarde, ainsi qu’aux

conventions de langage par lesquelles nous décidons ce

qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Ce rapport de

force nous incite à discriminer dans le fouillis de

l'expérience que l’on peut en avoir, les

œuvres qui procèdent d’un mode

d’identification qui leur soit interne, de celles

qui jouent avec un mode d’identification externe,

strictement relatif aux conventions.

On reconnaît sans peine que cette séparation dans la

perception, reconduit la rhétorique stérile de

l'autonomie et du contexte, comme une vielle rengaine

dans laquelle nous continuons d'anesthésier la vivacité

du problème moderne. Peu importe ici de savoir lequel de

ces deux modes d’identifications aura raison de

l’autre, ce qui m’importe aujourd’hui,

c’est de constater à regret que cette séparation

opère toujours dans la perception que l’on a des

œuvres, et qu’elle est déterminante en retour,

pour la conception que l’on aura d’une pratique

artistique.

Une pratique, dès la modernité, ne peut pas se

comprendre comme une technique de fabrication. Si je

considère celle du tableau moderne, il ne s'agira

certainement pas de savoir faire un objet. Car ce n'est

pas simplement un objet, c'est un dispositif, un système

qui s'élabore entre 3 termes. Il y a l'objet produit (en

l'occurrence le tableau), l’institution muséale et

marchande où il s’expose et s'échange, et le

public anonyme et démocratique qui s’y rend. Dans

une pratique moderne, aucun de ces trois termes ne

pourrait être conçu sans les autres, et peindre veut y

dire pratiquer et agencer cette relation. Même si de

l'atelier ne sort qu'un tableau, sa relation à

l'exposition ainsi qu'au public auquel il s'adresse, fait

partie intégrante des matériaux avec lesquels il a

été élaboré. Du « Cabinet des abstraits »

d’El Lissitzky en passant par « Le Salon de

Madame B. » de Mondrian, sans oublier les nombreux

accrochages constructivistes, les « Merzbau »

ou les variations autour du monochrome, les exemples ne

manquent pas où le tableau se déploie comme un système

qui lie inextricablement l’objet d’art au lieu

où il s’expose, ainsi qu’il joue des

conventions par lesquelles on l’identifie comme

étant un tableau, et par là, interroge le public auquel

il se destine sur la nature du regard qu’il lui

porte.

Ce système, on peut le comprendre dans le sens où

Michel Foucault parlait de dispositif médical,

judiciaire ou carcéral. En l'occurrence, il s'agit d'un

système qui institutionnalise l'art en identifiant ce

qu'il est (ou devrait être), ainsi que dans le même

mouvement, il identifie ce que sont un artiste et le

public auquel il s'adresse. Et l'on pourrait poursuivre

la méthode de Foucault. en remontant la généalogie de

ce « dispositif art » jusqu’à la

révolution française. On en suivrait le fil dès l'extraction

des œuvres de leur niche aristocratique. On

observerait ensuite la constitution des butins de

pillages, lesquels alimentent alors un marché naissant

auprès des classes bourgeoises friandes de s'accaparer

les nouveaux signes de leur domination. Et puis,

on poursuivrait avec l’apparition de galeries

où s’exposent des dessins jusqu’à

l’ouverture des grandes galeries marchandes

parisiennes, qui partageront bien vite le public anonyme

qui s'y presse avec les Salons publics d'expositions où

se forge petit à petit, bord à bord, la forme du

tableau moderne.

Ce dispositif apparaît d'ailleurs clairement dès 1880,

moqué et tourné en dérision tous les soirs par les

Incohérents sur la scène du Chat Noir. Et sous

les griffes de la satire, c'est peut-être ici qu'il est

dévoilé et apparaît pour la première fois en tant que

tel, comme étant le matériau central des pratiques

artistiques modernes. Sur cette scène, les Incohérents

moquaient les tableaux, l'exposition d’art ainsi que

son public. Tous étaient affublés du même faux nez,

celui de l’hypocrite qui n’éprouve rien et se

comporte par convention.

Depuis, d’autres objets se sont substitués aux

tableaux à l’intérieur des espaces

d’exposition, mais les pratiques contemporaines de

l'art sont toujours aussi des pratiques de ce dispositif,

et non pas seulement de la peinture ou des nouvelles

technologies. Il s'agit encore aujourd'hui d'élaborer

des façons de le faire fonctionner ou de le faire

dérailler, peu importe que ce soit à travers la

manière dont vont y agir les objets que l'on a produit

ou bien en agissant directement sur les rapports

qu'entretiennent entre eux les différents termes qui le

composent.

A travers l'histoire de la modernité, la disposition

entre ces trois termes a connu de nombreuses

configurations. Mais il me semble que pour comprendre son

fonctionnement actuel, et revenir à la nature du rapport

de force présent et qui nous occupait tout à

l’heure, il faudrait d'abord se reporter aux années

soixante-dix et aux pratiques des artistes dits conceptuels

(ou si le mot dérange, ceux que l'on considère comme la

dernière avant-garde critique). Et en s'y reportant, il

faudrait aussi pouvoir mesurer les conséquences de ces

pratiques, à la lumière des mutations que le

capitalisme effectuait à la même époque, même si les

effets de ces transformations (ou de ces inventions

économiques) n'étaient pas encore immédiatement

perceptibles dans la société de ces années-là.

Pour résister à la rationalisation économique des

pratiques artistiques, les artistes conceptuels

ont stratégiquement supprimé un des termes du

« dispositif art ». Ils en ont soustrait

l’objet. Ou plutôt, car il faut bien des ersatz

pour que le dispositif œuvres — institutions

— public fonctionne, ils ont soustrait à

l’objet, quel qu’il soit et quelles que soient

ses qualités, la possibilité qu’il puisse avoir

des propriétés internes telles que l’on puisse y

voir une œuvre d’art. En soustrayant à

l’objet la possibilité de pouvoir réaliser, ce

qu’on peut appeler dans ce contexte d’effort

critique, une plus-value artistique par rapport aux

autres objets, les artistes ont renvoyé à de la pure

convention les modes d’identification par lesquels

on juge que tel objet est d’art ou ne l’est

pas. Rappelons que cette situation n'est pas une rupture

dans l'histoire des pratiques modernes. Nous l’avons

vu, dès les Incohérents et même plus tard Dada, les

artistes ont raillé sur scène les objets qui

prétendaient pouvoir s'extraire de la vie prosaïque des

objets marchands, renvoyant aux seuls jeux des

conventions de perception, les raisons de leur caractère

exceptionnel, et renvoyant aussi par là la question de

l'art au jeu de langage qui se noue autour de son nom.

Mais sans sous-estimer l'importance de cette généalogie

(qui connaîtra d'ailleurs bien d'autres occurrences), on

peut tout de même dire que les artistes conceptuels ont

radicalement déplacé la pratique de l’art.

D’une pratique qui élaborait une forme perceptible

visuellement, ils ont déplacé la leur vers une pratique

qui élabore le contrat de parole qui se noue entre les

différents acteurs du dispositif identifiant l’art,

lesquels acteurs doivent ainsi s’entendre entre eux

sur ce que l’on y voit, et savoir s’il

s’agit d’une œuvre et non d’une

simple marchandise.

Le conceptualisme est avant tout une pratique de ce

contrat de parole. Sa visée stratégique est de ne plus

être identifiable par l'économie, sa tactique de ne

plus produire d'objets et considérer le contrat de

parole qui tient le dispositif comme un nouvel espace

d'écriture.

Mais durant les mêmes années, l'évolution des

techniques économiques transformait sans retour les

façons de s’enrichir. La création de la plus-value

allait se déplacer elle aussi de la production

d’objets vers la production d’un contrat,

établissant les conditions dans lesquelles nous

échangerons ces objets. Ils ont pu ainsi

s’abstraire progressivement pour devenir ce que nous

en savons aujourd’hui : des marques, des logos,

des produits financiers, des contrats de service, des

expériences, etc. A ce mouvement d’abstraction qui

permet à la production de passer de l’objet au

contrat d’échange, correspond celui qui permet au

même moment à l’administration américaine de ne

plus garantir la convertibilité du dollar en or (1972,

mars 1973 avec l'adoption du « régime de changes

flottants »). Au signifiant « Un

Dollar », ne correspondra plus aucun signifié, ni

pépites en contrepartie ni même aucun éclat de la

valeur. A un dollar correspondra un autre dollar, à un

signifiant un autre signifiant. Dés lors, il deviendra

très difficile aux stratégies conceptuelles de

maintenir une tension critique efficace en gardant

l’objet produit pour cible de la domination. Car

dès que ce déplacement a eu lieu dans l’économie,

on peut faire ce que l’on veut à l’intérieur

du contrat sans y produire de transgression ni en

perturber le bon fonctionnement. Sans briser le pacte,

bien au contraire !

On peut permuter la place des différents termes,

l’art peut être ce qu’il est supposé ne pas

être, l’artiste peut devenir commissaire ou

collectionneur, le commissaire jouer le rôle de

l’artiste, l’œeuvre peut être le

commentaire ou l'espace d’exposition, le spectateur

peut finir l’œuvre et finit par la faire. On

peut faire ce que l’on veut, pourvu qu’on

continue de tourner en rond dans le contrat, lequel

garantit seul la cohérence de cette situation de parole.

Car ce régime de la parole doit reposer avant tout sur

une garantie. Dans un contexte où aucun signifiant ne

s’embarrasse plus d’un quelconque signifié, la

parole doit trouver un nouveau sol dans cet espace

« d’échange flottant ». Lorsqu’une

image s’échange sans perte avec n’importe

quelle autre image, il faut, pour pouvoir en parler, un

autre plan de consistance que ce qu’elle représente

ou ce à quoi elle se rattache. Si le contenu ne garantit

plus le bien-fondé de la parole, il faut que cette

garantie soit scellée dans le contrat qui lie les

locuteurs entre eux. Le pacte nous garantit que chaque

événement sensible perçu à l’intérieur du

cercle soit immédiatement convertible en discours ou

rapportable à un discours, lequel permettra de guider la

sensation pour identifier ce que l’on y voit. Et

l’on verra alternativement, soit des qualités

spécifiques dans des objets, soit des jeux de

tractations entre les différents acteurs du dispositif

d’identification, allant des plus autorisés

vers un public plus large qui à son tour, une fois

affranchi, réintègre le cercle du contrat duquel ils

avaient été momentanément exclus par le déplacement

d’une ou de plusieurs conventions.

C’est pour cela que l’effet transgressif est

devenu insupportable à l’âge économique où nous

sommes, et qu'on peut transgresser chaque règle sans

jamais trouver d'issues dans ce rapport de force.

En revanche, ce qui semble poser un trouble au sein de ce

pacte qui scelle la parole, ce que le contrat cherche à

esquiver, c’est qu’il puisse y avoir des

perceptions de sensations simultanées. C’est

qu’il se trouve des sensations pour lesquelles on ne

puisse pas trancher au plus tôt dans le processus de

perception, pour savoir si l’on a affaire à une

sensation relative à l’objet que l’on voit, ou

si cette sensation est l’effet d’un

déplacement, d’un écart opéré dans les

conventions de perceptions.

L’hypothèse, que je voudrais poser ici, est que

dans l’exercice d’une pratique (quelle

qu’elle soit), l’individu se retrouve au coup

par coup confronté à cette simultanéité dans la

sensation. Tout l’effort d'émancipation consistera

à maintenir ce choix en suspens dans la conduite de

l’activité et jusqu’au terme de son exercice.

* Introduction de l’intervention de

Dominique Figarella sur Le processus d'invention

lors du colloque « Experimenta 07 ».

A paraître : « Experimenta : le régime expérimental

de l'art » (E. During, L. Jeanpierre, C. Kihm, D.

Zabunyan dir.), Les Presses du Réel, automne 2009.

Publié in offshore #

20 (été 2009) © offshore

|